苹果在 2015 年发布的 iPhone 6S 上,加入了 3D Touch 功能,那时候苹果称其为新一代多点触控技术。

有了这个功能,iPhone 的屏幕就能通过不同的按压力度,来触发不同的操作。

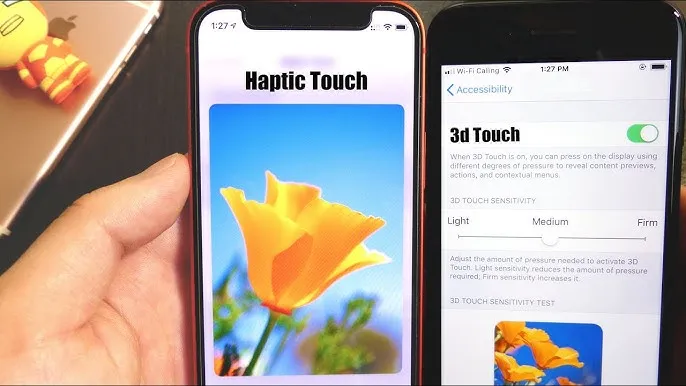

但自从 iPhone11 系列开始,苹果彻底砍掉了这个功能,转而使用了新的 Haptic Touch 来代替。

由于缺少了压力感应层,所以识别起来也没有 3D Touch 那么快和准确,让不少小伙伴直呼可惜。

但最近,美国专利局公布的一项苹果专利申请,却让我们看到了这一技术的全新演进。这项专利描述了一种基于激光干涉仪的输入检测系统,它不仅能实现类似 3D Touch 的功能,还在精度、硬件薄度和成本上带来了显著提升。

3D Touch 的兴衰

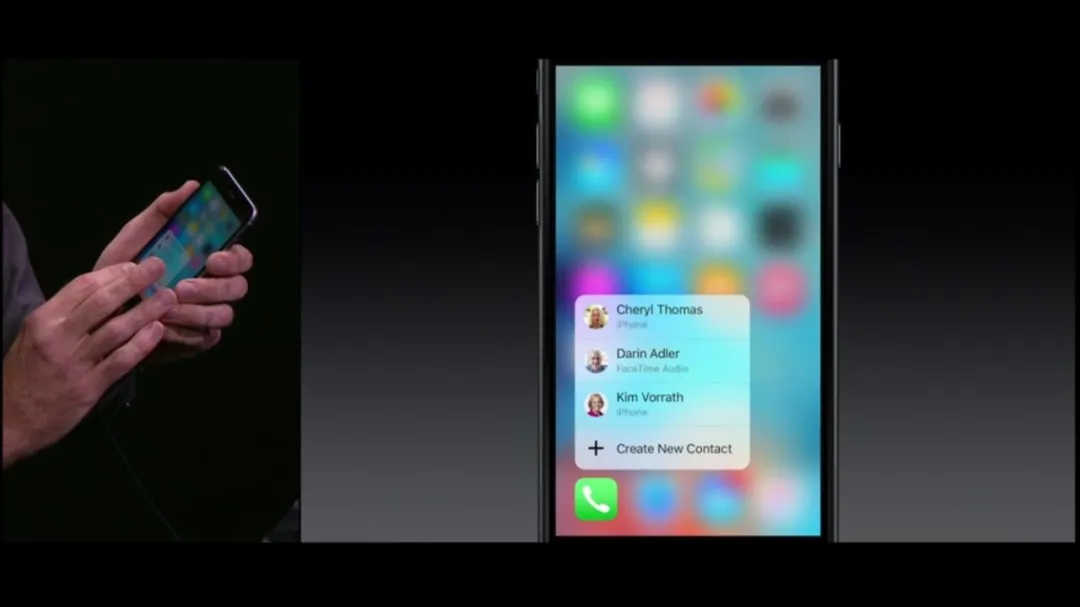

2015年,苹果在 iPhone 6s 上首次推出 3D Touch 技术,这是一种压力敏感触控系统。通过电容传感器和应变计,它能检测用户手指施加的不同压力级别,从而触发不同的交互响应。

例如,轻按预览内容,重按弹出菜单,这大大丰富了 iOS 的用户体验。3D Touch 一度被视为苹果的杀手锏,帮助 iPhone 在竞争激烈的市场中脱颖而出。

然而,好景不长。

到了2019年,苹果在 iPhone 11 系列中彻底放弃了 3D Touch,转而采用 Haptic Touch。这是一种基于软件模拟的触觉反馈系统,利用振动马达和长按手势来模仿压力敏感效果。

原因何在?

一方面,3D Touch 的硬件实现较为复杂,需要额外的传感器层,这增加了设备厚度、成本和功耗;另一方面,随着 OLED 屏幕的普及和全屏设计的兴起,苹果需要更简化的触控方案来优化产品形态。

尽管 Haptic Touch 在功能上基本覆盖了 3D Touch 的核心用途,但许多用户和开发者仍怀念那种真实的压力反馈感。

就在大家以为压力敏感技术已成过去式时,苹果的这项新专利申请悄然浮出水面。

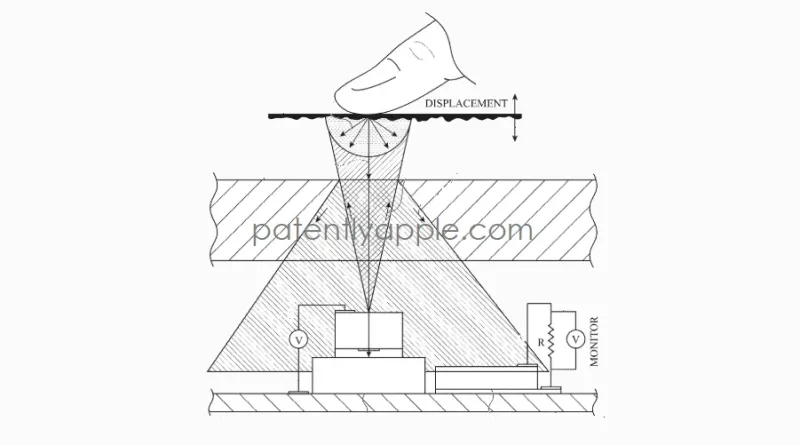

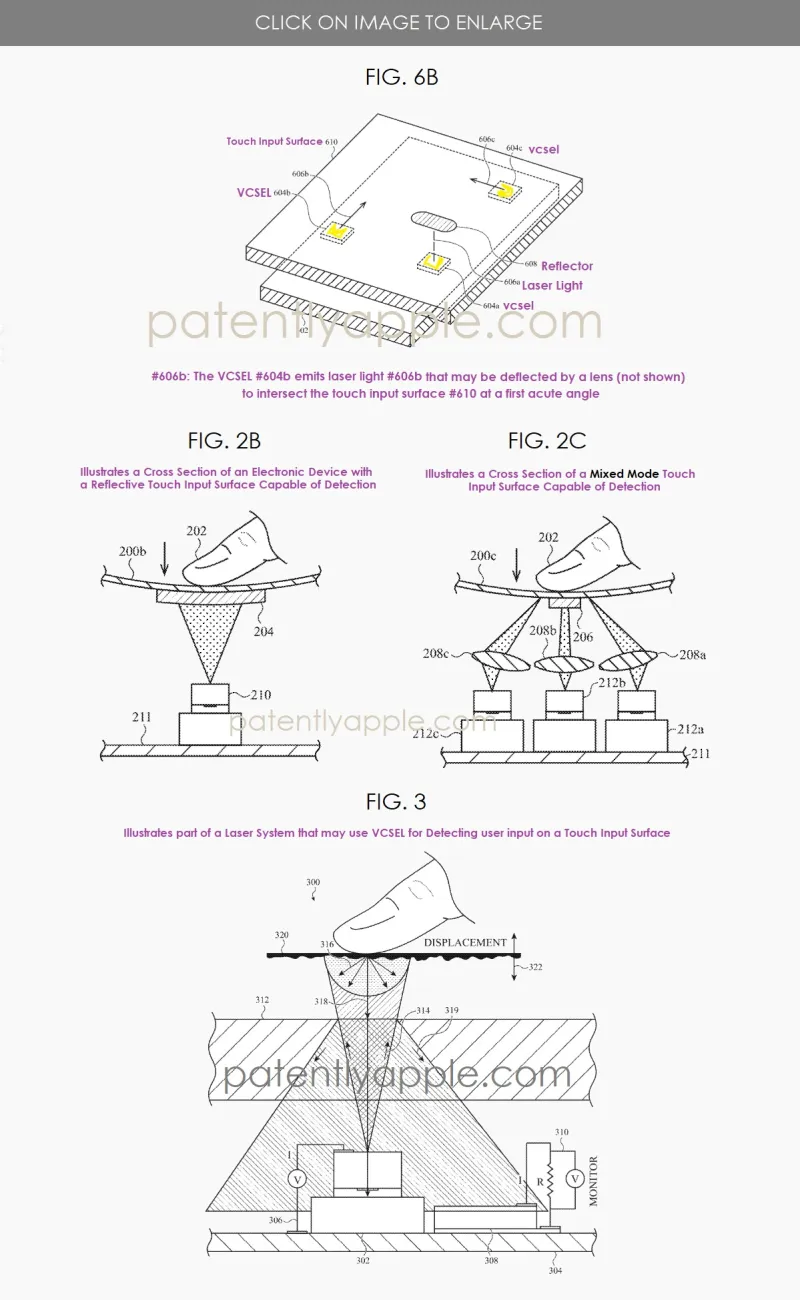

和曾经的 3D Touch 不同,新专利采用「激光干涉仪」来检测横向运动和垂直压力,专利文件显示,这种技术能以更高的精度实现类似功能,同时潜在地减少硬件复杂度。

这项专利的亮点在于,它摒弃了传统的机械传感器和电容检测,转而使用激光干涉仪来捕捉用户输入。

简单来说,激光干涉仪是一种光学测量技术,利用激光束的干涉现象来精确探测物体运动和位移。这种方法在工业测量和科学仪器中早已成熟,但苹果将其应用到消费电子设备中,也算是项创新了。

具体来说,系统能同时检测两种运动:

横向运动:手指或触控笔在表面上的滑动。这类似于传统触控屏的 XY 轴定位,但激光干涉仪能提供更高的分辨率,甚至捕捉到微米级的位移。

垂直压力(偏转):用户施加的力导致屏幕表面轻微变形,激光束的反射路径随之改变,从而计算出压力大小。这正是 3D Touch 的核心——多级压力检测,但现在用光学方式实现,避免了机械传感器的局限。

为什么专利中的新技术更胜一筹?

传统 3D Touch 依赖于应变计,这些机械部件容易受温度、湿度影响,且精度有限。而激光干涉仪基于光波干涉,理论上能达到纳米级精度。这意味着,在未来设备中,用户可能感受到更细腻的反馈,比如在绘图 App 中,轻微压力变化就能调整笔触粗细。

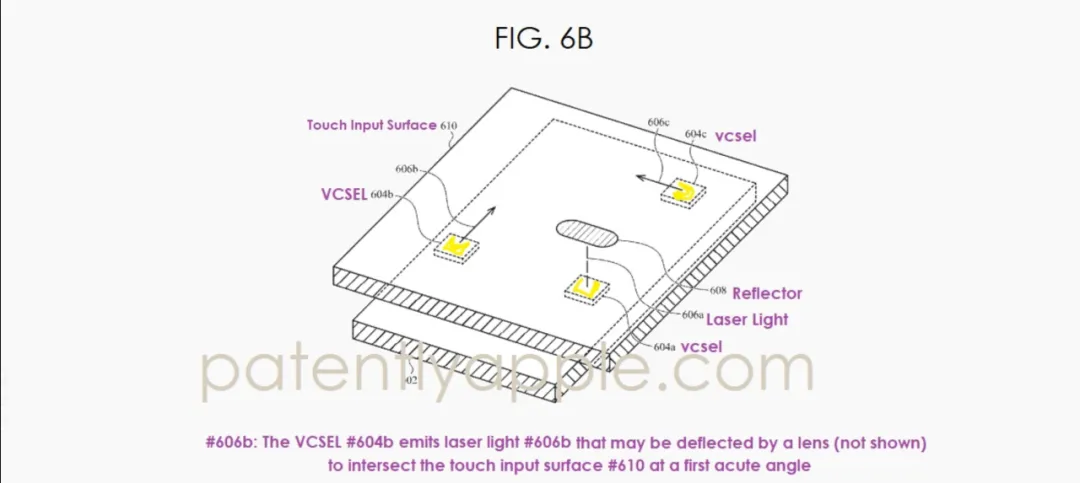

有趣的是,专利图6B展示了一个电子设备的透视图,描绘了这些组件如何嵌入触控表面之下。想象一部 iPhone 的屏幕下方,隐藏着一个微型激光网络,当你按压时,它像科幻电影中的高科技传感器一样工作。

进阶版 3D Touch?

虽然这项专利不是传统意义上的 3D Touch,但它显然是后者的进化版。让我们来逐一对比:

1.精度:3D Touch 的压力检测分辨率约为几级(轻按、重按),而激光干涉仪能连续监测纳米级变化,提供更平滑的梯度反馈。

2.硬件薄度:3D Touch 需要额外传感器层,增加设备厚度约0.2mm。激光系统更紧凑,可能集成到显示屏之下,帮助苹果实现更薄的设计。

3.成本:机械传感器易磨损,制造成本高。光学方法减少了移动部件,潜在地降低成本,并提高耐用性。专利强调,这种技术“成本有效”,这对苹果的供应链优化至关重要。

4.功耗:激光干涉仪在待机时功耗低,仅在检测时激活,相比恒定工作的电容传感器更节能。

在实际实现中,苹果可能结合机器学习来校准信号。例如,AI 模型训练于不同用户的手指压力模式,减少误判。

当然,专利并不等于产品。苹果有数百项专利从未商用,但这项技术的“成本有效”标签暗示其商业潜力。是否会取代 Haptic Touch?目前未知,但它至少证明苹果未放弃压力敏感的追求。